Cette section consacrée à l’usage du cinéma dans le cadre d’un scénario de géographie expérientielle a pour but de vous présenter un usage possible d’un film documentaire afin d’enseigner les espaces de faible densité en classe de 3e. Nous postulons que le film de cinéma, qu’il soit documentaire ou de fiction, se distingue des autres supports audiovisuels (vidéos, reportages, séries TV) par son format et sa destination. Projeté sur grand écran en salle obscure pour une durée variant en général de 1h30 à 3h, le film de cinéma exige une réalisation aux dimensions esthétiques et narratives particulières, offrant notamment des plans-séquences tournés en extérieurs et des montages attentifs à la durée des plans, qui ont une fonction autant illustrative que symbolique.

L’extrait du film documentaire qui a servi de support se situe aux premières minutes de La vie moderne réalisé par R. Depardon en 2008. Son parti pris est de mettre en image un monde paysan discret, situé dans les départements de la Lozère et de la Haute-Loire et d’interroger son devenir. L’extrait a servi de support principal à une étude de cas de géographie en classe de 3e.

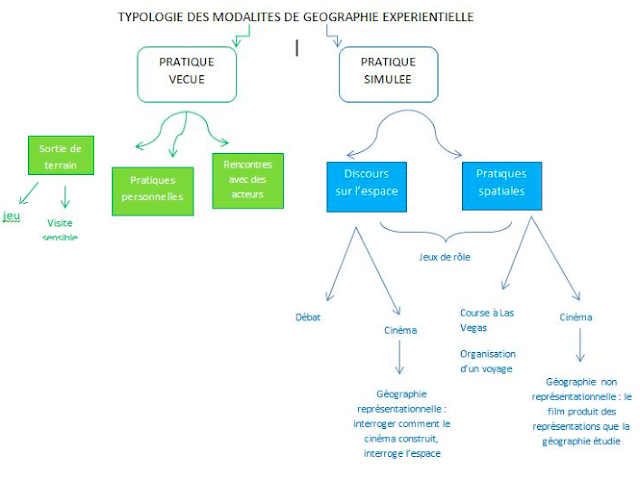

Outre le fait de préciser le cadre de l’expérimentation, cet article propose de soulever un questionnement sur l’utilisation du cinéma en classe de géographie, ainsi qu’une ingénierie didactique afin de scénariser une mise en œuvre expérientielle transposable en classe.

Peut-on utiliser le cinéma en classe de géographie ?

Nous postulons qu’un film, qu’il soit de fiction ou documentaire, détient suffisamment de géographicité pour que son utilisation soit légitime en classe. Plusieurs universitaires se sont intéressés à la question (Lévy, 2013 ; Staszac, 2014 ; Pleven, 2016).

En tant qu’art de la représentation, le cinéma est en étroite interaction avec l’espace, à trois titres :

1- le cinéma filme, monte et projette des images sur l’espace

2- le cinéma est un art lui-même situé dans l’espace (on parle du lieu de tournage)

3- le réalisateur exerce un œil et des choix de plan, de cadrage, de montage

Ainsi dans La vie moderne, le réalisateur filme des lieux souvent tournés en extérieur, dans le « milieu » sans ajout d’éléments de décorations fictionnels. L’espace est alors un décor. Le film permet un travail sur les espaces de faible densité.

La vie moderne produit également sa propre spatialité : la caméra évolue dans l’espace, tourne, avance, recule, se pose. Le film est situé dans les espaces de faible densité.

Enfin, le film de Depardon interroge les interactions entre l’espace et les hommes : ancrage dans le territoire, conflits de représentations, etc… dont le récit est construit au travers de choix d’angles de vue, de plans à valeurs et échelles différentes. L’espace devient une source d’expériences différenciées.

Il est donc possible de faire usage du cinéma en classe de géographie, non pas seulement comme source documentaire, ou support d’illustration, mais comme une source d’expérience.

Peut-on utiliser le cinéma dans le cadre d’un scénario de géographie expérientielle ?

La géographie expérientielle entend articuler géographie spontanée et géographie raisonnée, en partant du vécu ou de l’expérience de l’espace. A ce titre, la sortie de terrain constitue une expérience directe du terrain. Elisée Reclus faisait déjà de la promenade dans la nature la pierre angulaire de l’enseignement de la géographie, un enseignement libéré d’une « antique servitude ».

A ces promenades, le géographe invite à ajouter de « longues excursions » qui peuvent être de « véritables voyages. » Le groupe Pensée Spatiale, de son côté, a élaboré ses scénarios de géographie expérientielle en partant du principe que les expériences simulées peuvent constituer des expériences de l’espace à part entière. Le cinéma trouve ainsi sa place dans la géographie expérientielle :

Le cinéma pourrait constituer une manière complémentaire à la sortie de terrain de sortir les élèves du cadre scolaire institutionnel, de même que de les ouvrir à des Ailleurs.

Comment mettre en œuvre un usage expérientiel du cinéma en classe ?

La projection de l’extrait du film-documentaire La vie moderne a été intégrée dans un scénario de géographie expérientielle, appelé aussi 4 I :

Immersion, Interaction, Institutionnalisation, Implémentation

La vidéo ci-dessous détaille l’ingénierie didactique qui a été mise en œuvre :

La phase d’immersion, est essentielle dans le cadre d’un scénario dit de géographie expérientielle, car elle est un moment d’interaction des élèves avec leurs sensations et représentations, qui sont des leviers d’apprentissage très peu mobilisés et très peu interrogés dans le cadre d’un cours de géographie institutionnel. Le cinéma au contraire, est une expérience sensorielle forte.

Pour l’interaction, la formation de groupes de travail visait la confrontation de points de vue, dans une perspective socio-constructiviste.

Le professeur est intervenu a posteriori de cette discussion pour guider l’institutionnalisation. A partir d’une comparaison avec un extrait d’un film de fiction proposant une séquence sur une migration pendulaire en région parisienne, les élèves ont identifié le rôle des densités comme facteur de création d’univers sensoriels contrastés et donc de différenciation spatiale. A partir de là, le travail de conceptualisation s’est enclenché, en espérant éviter que le cours ne devienne, d’après Elysée Reclus, la récitation d’un « acte de foi prononcé d’ailleurs en des termes dont l’enfant n’a pas saisi le sens. »

L’implémentation a fait apparaître que les élèves qui ont suivi ce scénario des 4 I ont davantage échappé aux poncifs habituels sur les espaces de faible densité.

La géographie expérientielle pourrait donc constituer un levier pour l’enseignement d’une géographie citoyenne.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dewey, J. (1938). Experience and education. New York : Collier.

Gille-Gaujal, S. ( 2016). Une géographie à l’école par la pratique artistique, Paris Diderot, 513 p.

Leininger-Frézal, C. (2017). Enseigner les marges: quelle place au politique? Bulletin de l'Association de Géographes Français, n ° 3, 533-548.

Lévy, J. (2013). De l’espace au cinéma, Annales de géographie, 6, 694, 689-711.

Pleven, B. (2015). Horizons géographiques du cinéma de fiction. Variations autour de la « géographie-caméra. Géographies et cultures.

Pleven, B. (2016). Enseigner la géographie à travers le cinéma de fiction. Dans M-C. Robic, M. Rosemberg (dir.), Géographier aujourd’hui. Paris : ADAPT/SNES, 121-127.

Staszak, J-F. (2014). Géographie et cinéma : modes d'emploi. Annales de géographie, vol. 695-696, no. 1, 595-604.

Les citations d’Elysée Reclus proviennent de l’ouvrage La joie d’apprendre, paru aux éditions Heros-Limite, édition établie par Alexandre Chollier et Federico Ferretti.

Cet article a été rédigé par Solen Rolet, enseignante en lycée à Toulouse

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire